大阪府内の自治体で働く非正規職員の2024年賃金・労働条件調査結果

2024年10月29日現在

大阪労連は「大阪府内における臨時・非常勤職員に係わる実態調査」を2006年から実施し、今回(2024年調査)で19年目となりました。今回は5月下旬に調査用紙を郵送し、自治体の業務が多忙の中にも関わらず、大阪府を含む44すべての自治体から回答を頂きました。

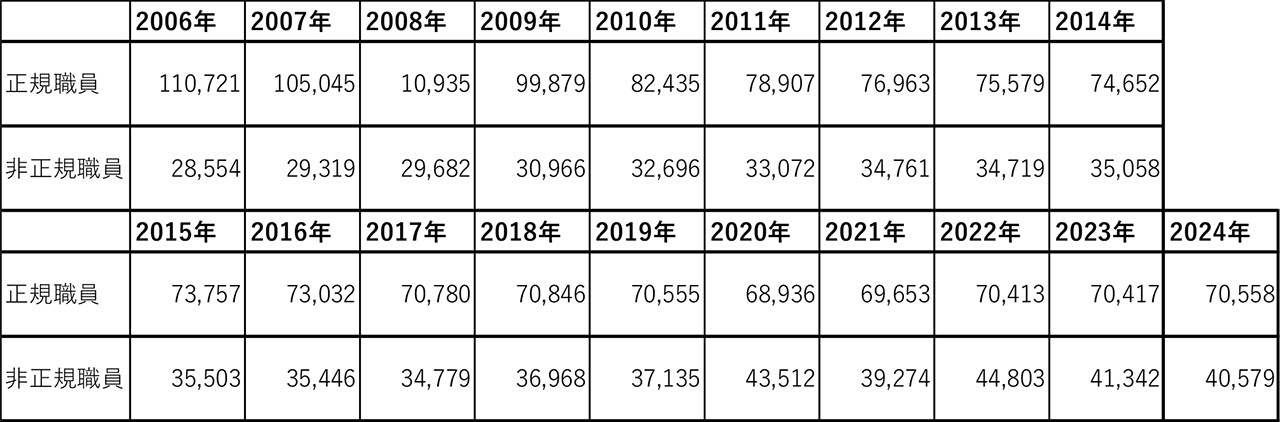

自治体職場では、政府が進める「地方行革」に基づいて、全国的に正規職員の削減と非正規化、民間委託や指定管理者制度の導入、地方独立行政法人化などアウトソーシングが進められてきました。総務省の調査によれば、1994年度(平成6年度)の全国の自治体正規職員数は328万人であったものが、集中改革プランの実施(2005年~2009年)などにより2007年度の時点で295万人に減少し、その後2020年度276万人、2022年は280万人で48万人、15%も減少しています。

大阪では1994年度の13万人が2007年度の時点で10万5千人と、すでに20%削減に達し、さらに2020年度には6万9千人、2023年度についてもほぼ変わらず約7万人となっており、1994年比で47%も削減されています。正規職員が減らされた代わりに非正規職員が大幅に増やされてきました。

自治体で働く非正規職員の多くは恒常的業務に従事し、公共サービスの水準を維持向上させようと必死に努力して働いていますが、雇用は不安定で低賃金なままです。2020年4月から「会計年度任用職員」という制度に移行しましたが、多くはこれまでと年収ベースが変わらずに一時金支給の代わりに、月例賃金が引き下げられたり、公募による雇い止めが行われるなど、根本的な問題は変わっていません。さらに、賃金、諸手当、休暇制度は自治体ごとに格差があり、制度の一本化には程遠い状態だと言えます。公共サービスを充実させていくためには、人員増とともに、非正規公務員の雇用の安定、賃金労働条件の改善が不可欠です。

※下記画像をクリックすると、大きい画像をご覧いただけます。

2. 非正規職員の割合は、多くの自治体で40%を超える

今回の調査を行った2024年4月時点で、大阪府内の自治体に働く非正規職員は、会計年度任用職員(地公法第22条の2による任用)がフルタイム1,335人、パートタイム33,150人、任期付常勤職員(任期付き採用法第4条)が864人、任期付短時間勤務職員(任期付き採用法第5条)が1,575人、一般任期付職員(任期付き採用法第3条2項)が153人、臨時的任用職員(地公法第22条の3)が72人、さらに定年後に1年任用で65歳に達した年度末までの任用更新が可能な再任用として再任用常時勤務職員(地公法28条の4)が2,070人、再任用短時間勤務職員(地公法28条の5)が1,214人、弁護士・会計士などの資格者を期限付きで任用する特定任期付職員(任期付き採用法第3条1項)が41人、地公法17条による臨時的任用職員が105人となっています。

吹田市、摂津市、茨木市、島本町、箕面市、池田市、豊能町、能勢町、四條畷市、枚方市、寝屋川市、大東市、交野市、八尾市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、太子町、高石市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、田尻町、熊取町、岬町

非正規職員の比率が50%を超える自治体10市7町(昨年7市6町)

島本町、箕面市、豊能町、四條畷市、交野市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、河南町、太子町、高石市、泉南市、阪南市、田尻町、熊取町、岬町

非正規職員の比率が60%を超える自治体1市2町

豊能町、河内長野市、岬町

総務省の調査で、地方自治体で働く非正規公務員の数が2023年度は74万2725人に上り、調査を開始した05年度以降で最も多くなっています。自治体の財政難の影響などもあり、正規公務員は近年、280万人前後で推移しており、約27%が非正規で働く5人に1人が非正規公務員になる計算です。

3. 会計年度任用職員の賃金を底上げし、官製ワーキングプアをなくそう!

(1)会計年度任用職員の雇用が不安定でいいのか

民間労働者であれば労働契約法が適用され、無期転換も行われることから、雇用契約の更新を繰り返せば、雇止めも制約されます。ところが、会計年度任用職員には無期転換ルールも雇止め制約法理も適用されず、雇用の調整弁として雇止めが行われているのが実態です。毎年、年度末になると、次年度も任用されるのかという不安にさらされているのです。今や自治体職員の40%を超え、住民サービスの重要な役割を担っている会計年度任用職員の不安を解消することが、住民サービスにとっても重要です。

ところが、公募によらない選考による再度の任用については、27自治体が有りの回答で上限回数を2回までが20自治体としています。また、上限4回としているのが、高槻市・東大阪市・河内長野市・太子町(職種による)・泉大津市・岸和田市でした。これに対して上限回数をもうけていない自治体は、15市2町あります。本調査後、高槻市が任用回数の上限を撤廃することを労働組合に伝えてきました。

人事院は本年6月28日付人材局長通知(人企-840)において「期間業務職員の適切な採用について」(平成22年8月10日人企-972)を一部改正し、「同一の者について連続2回を限度とするよう努めること」の記述を削除しました。人事院の通知を受けて総務省も「会計年度事務処理マニュアル」において、国の取り扱いを例示した「原則2回を限度とする」の記述を削除しました(総務省通知2024年6月28日「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)の改正について」)。

また、総務省は8月23日に開催した全国人事担当課長・市町村担当課長会議で「非常勤職員も人材確保が厳しさを増していることから、国の期間業務職員について公募要件が廃止され、人事院から局長通知および課長通知が発出された。見直しを踏まえマニュアルを改定した。国の取り扱いはあくまで例示なので、自治体で適切な対応を」と求めています。

(2)会計年度任用職員の最低時間給が1,114円を下回るのは12自治体(2024年4月時点)

会計年度任用職員の2024年10月1日適用の大阪府内の時間額最低賃金1,114円を下回っていた自治体は、12自治体となっております。

これは、もともと臨時職員の時給が低かったことに加えて。会計年度任用職員の初年度の給料について、総務省のマニュアルが「当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級(仮に1級とする)の初号給(1級1号給)を基礎として、職務経験等の要素を考慮して(高校卒業以後の学歴免許等の資格による号給調整(加算数4×4号給=16号給を加算))定める(1級1号給+16号給=1級17号給相当水準)。」「常勤職員の初任給基準額を上限の目安とする」と示したため、多くの自治体がこれにしたがったことが原因であると考えられます。また、会計年度任用職員の時間給は職種によって異なり、資格を必要としない一般事務や学校給食調理員などは最低賃金すれすれの自治体も多いことがわかっています。

職種を一般事務で比べると、2024年度4月時点の時給単価が2023年10月1日に改定した大阪府の最低賃金(1,064円)を下回っていた自治体はありませんでしたが、田尻町(1,064円)、堺市(1,065円)豊能町(1,069円)といずれも最賃近くで、2024年10月1日に改定した最低賃金(1,114円)を下回っていた自治体は、12自治体でした。民間労働者であれば最低賃金法が適用され1,114円未満は違反となりますが、自治体・公務職場は最低賃金法が適用除外であることが会計年度任用職員の賃金を最賃以下か、最賃すれすれの水準に据え置かれています。

(3)会計年度任用職員も正規と同様に賃上げを4月に遡及

年度途中に給料表を改定した場合、会計年度任用職員も正規と同様に遡及しているかの問いには、26自治体が遡及している。検討は7自治体で、11自治体で遡及していないの回答でした。

遡及していない理由

⇒「独自の給与制度をとっていることから会計年度任用職員への人事院勧告の反映はなじまないと考え、最低賃金や近隣他市の相場を見ながら随時改定を行っていく方針のため」

⇒「会計年度任用職員については、任用時において任用条件を通知していることや、任用期間が一会計年度内であることなどから、制度導入時において増額・減額に関わらず、翌年度適用とすることで職員団体との共通認識を得ているため」

⇒「原則任期1年で任用時の雇用条件通知書に報酬額を明示しているため」

⇒「会計年度任用職員の時間額の12月の期末手当の支給は、11月勤務 実績を12月 20日 に支払う月例 給与を固めたうえで、12月28日(正職員は、12月10日 ) に期末手当を支給しています。それぞれに年末調整も行い、事務作業のスケジュール的に12月に遡及事務を行うタイミングがありません。時間額の期末手当計算の考え方を実績ベースから勤務条件ベースに変更するなど、制度そのものの見直しを行わないと12月に遡及対応はできないため、今すぐには対応できません」

また、国で会計年度任用職員にも勤勉手当が支給できるように法改正しましたが、同様に「条例改正しましたか」の問いでは、改正していないのは太子町で、理由として「町長の意向」の回答でした。

羽曳野市は条例改正を行っていますが、財政事情などを理由に支給は行っていません。

(4)非正規であっても主たる生計者として従事している労働者

会計年度任用職員で扶養家族がいて扶養控除を受けている人(主たる生計者)は何人ですかの質問には、32自治体が回答し4298人(昨年34自治体・6034人)が主たる生計者として従事していました。しかし、不明や未集計など回答なしは12自治体(昨年11自治体)でした。回答があった自治体の非正規労働者のうち13.7%(昨年18.19%)が主たる生計者として就労してします。

4. 労働条件は改善傾向にあるも、まだある格差

「同一労働同一賃金ガイドライン」に基づくパートタイム・有期雇用労働法が2021年4月に中小企業も含めて完全施行されたもとで、民間では休暇制度や福利厚生なども含めて格差是正と説明責任が求められるようになりました。公務職場にはパートタイム・有期雇用労働法が適用除外とはいえ、その理念は公務職場にも該当するものであり、自治体における改善が迫られています。

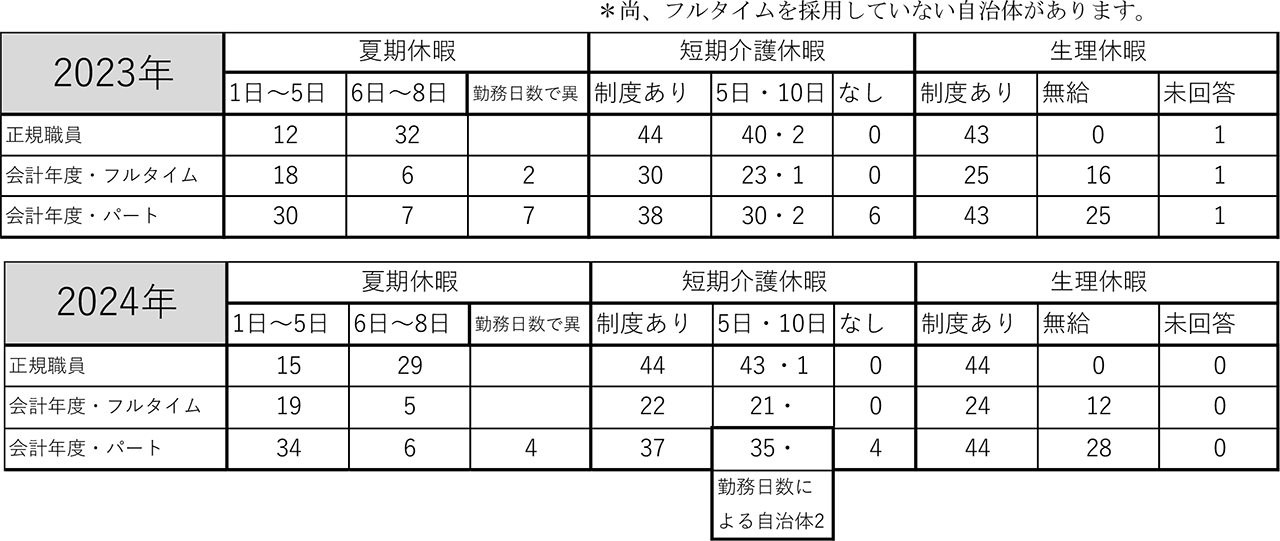

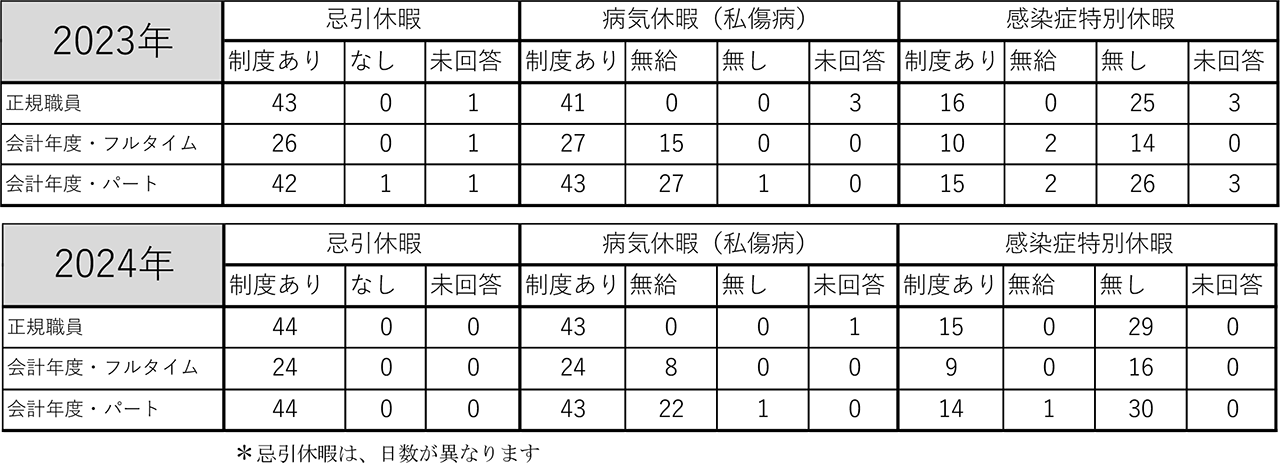

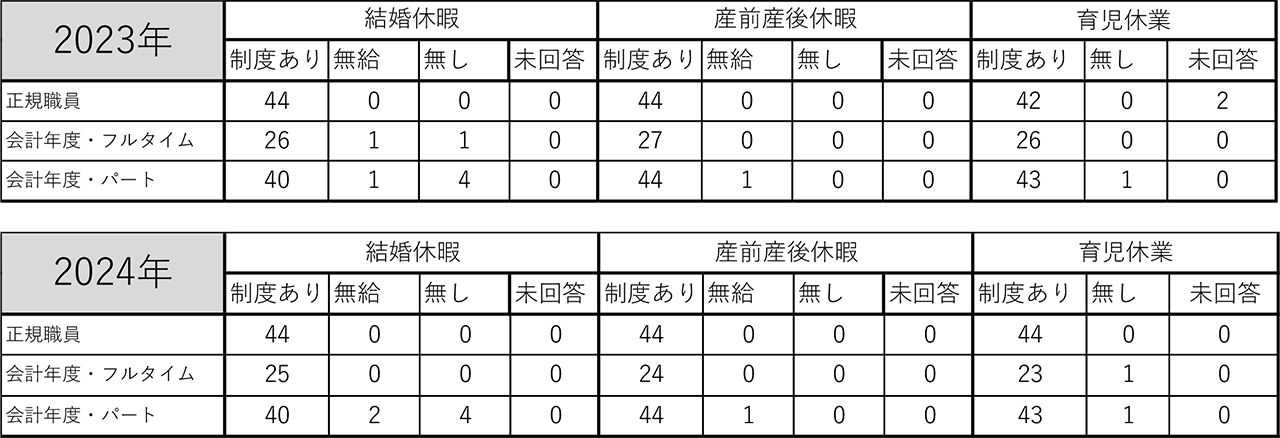

労働条件における格差は改善傾向にありますが、「休暇の日数」が正規職員より少なかったり、有給ではなく無給となっていたり、まだまだ正規職員との格差が残っています。総務省マニュアルが、休暇制度は国家公務員非常勤職員との均衡を求めていることが障害となっています。今年も休暇制度について、昨年同様に調査し、回答を頂きました。

☆感染症特別休暇

感染症特別休暇の制度がないの回答では、正規職員は29自治体、会計年度任用職員(フルタイム)は16自治体、会計年度任用職員(パートイム)では、30自治体が制度なしの回答でした。

☆結婚休暇

結婚休暇が無いとの回答は、今年も会計年度任用職員(パートイム)で4自治体(枚方市、大東市、松原市、和泉市)でした。

☆生理休暇

生理休暇については、会計年度任用職員(フルタイム)でも11自治体(昨年16自治体)が無給、会計年度任用職員(パートタイム)では28自治体(昨年25自治体)が無給という回答でした。

☆病気休暇

病気休暇については、正規職員が有給で90日を上限とするのに対して、会計年度任用職員(フルタイム)で8自治体が無給で10日~60日、会計年度任用職員(パートタイム)で、22自治体が無給で、1自治体が無しの回答でした。

※下記画像をクリックすると、大きい画像をご覧いただけます。

5. 正規職員の実態

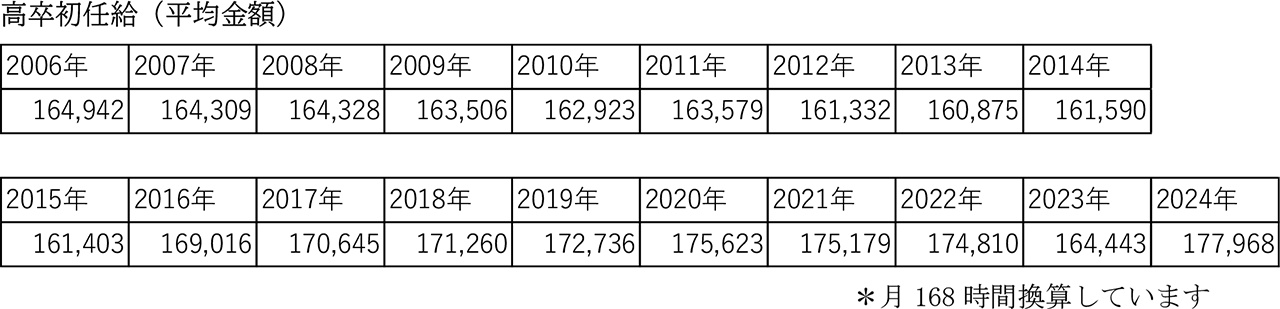

(1)行政職の高卒初任給は、地域手当込みでも最低賃金割れが23自治体

※下記画像をクリックすると、大きい画像をご覧いただけます。

行政職高卒初任給に地域手当を加えた額の最低額は、181,000円で能勢町となっています。(昨年163,876円の藤井寺市・千早赤阪村)時間額では1,051円です。

2024年4月時点の賃金が、2024年10月適用の最低賃金(1,114円)を割り込んでいたのは、能勢町、四条畷市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、河南町、太子町、千早赤阪村、泉大津市、貝塚市、泉南市、阪南市、忠岡町、田尻町、熊取町の15自治体。そのうち昨年の最低賃金1064円を下回っているのは、藤井寺市(1,051円)でした。

各自治体の多くが4月に遡及して引き上げました。しかし、民間企業に対して範を示すべき自治体職場において、最低賃金法の適用除外だからと高卒初任給が最低賃金を下回るか、最賃水準に据え置かれている状況には驚きを隠せません。最低賃金法を公務員にも早期に適用するとともに、初任給を最賃の水準から大幅に引き上げるべきです。

(2)課長以上の役職に就く女性の人数と比率

自治体の雇用の場においてもジェンダー平等を実現させることが必要です。自治体の意思決定に女性職員の参画を進めるために、女性職員を管理職に積極的に登用することが求められています。今回の調査では、課長職以上の女性職員は44自治体で1,362人(昨年1,291人)となっており昨年度と比較して増加傾向になっています。

また、女性の活躍を推進するべく国や自治体、雇用する企業の努力を促す法律、「女性活躍推進法」が2022年4月より改正されることになり、中堅中小企業で義務化がスタートしています。「常時雇用する労働者が101人以上300人以下」の「一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表」が義務付けられました。自治体においても2023年から男女別の賃金格差が公表されていますが、昇任昇格の男女別格差、正規職員と非正規職員の賃金格差が、男女の賃金格差を拡大する大きな要因になっています。女性が働きやすい職場は、誰もが働きやすい職場環境となります。やはり自治体職場から率先してすすめるべきです。

(3)6か月以上病欠者の81%(昨年77%)がメンタルヘルスでの休業

6か月以上の病欠者総数が427人うち非正規労働者10人で、メンタルヘルス不全を理由とした病欠者は344人うち非正規労働者6人です。昨年は、6ケ月以上の病欠者総数が358人うち非正規労働者が33人で、メンタルヘルス不全を理由とした病欠者は277人うち非正規労働者が9人でした。自治体職員の削減が、職員の深刻な健康破壊を招いています。

(4)正規職員の時間外労働

月80時間以上の超過勤務を行った正職員の人数は全体で2,833人(昨年3,106人)でした。そのうち時間外勤務手当・休日手当を支給した人数は、全体で1,897人(昨年2,084人)でした。年間720時間を超える時間外勤務・休日勤務を行った人数は、274人(昨年305人)でした。昨年より人数は減っているものの、多くの職員が超過勤務となっています。早期の増員が必要です。

最後に・・・住民の安全安心を守るためにも、自治体職員の増員と処遇改善が必要

自治体で働く非正規の多くは恒常業務に従事し、公共サービスの水準を維持向上させようと日々努力していますが、雇用は不安定で低賃金なまま放置されています。2020年に「会計年度任用職員制度」がはじまり、少しずつ改善はすすんでいますが、労働契約法や最賃法が適用されません。そのため依然として均等待遇にはほど遠いままです。報道にもありましたが、名古屋市で非正規公務員の保育士ら約1200人が、来年3月末で原則1年の雇用期間の更新回数が、市の定めた上限に達するため、「雇い止め」に遭う恐れがあり大変不安が拡がっております。このように、大阪でも契約更新の制限などによる雇用の不安などは改善されていませんし、賃金労働条件の改善が不可欠となっています。

大阪では自治体職員の非正規率が全国平均を超えて高く、60%を超える自治体もあり、また多くの業務がアウトソーシングされている中で、個人情報保護の問題や、民間委託を請け負う企業と自治体職員との連携が適切にできているかなど、住民からも不安の声が上がっています。『いかに安く人件費を抑えられるか』という認識だけで行政を進めることは、職務の執行に支障をきたします。住民の安全・安心を守る職務を果たすためには、職員の安定雇用、労働条件の改善が不可欠です。

2024年 大阪労連「自治体職員調査」

(2024年4月1日現在)

2023年 大阪労連「自治体職員調査」

(2023年4月1日現在)

2022年 大阪労連「自治体職員調査」

(2022年4月1日現在)

過去の調査結果

2022年 大阪労連「自治体職員調査」

- 大阪府内の自治体で働く非正規職員の2022年賃金・労働条件調査結果

- 2022年①~④正規 非正規の数

- 2022年6会計年度職員フルタイム

- 2022年6会計年度職員パートタイム

- ③職種別の臨時的任用職員の時間当たりの賃金

- 2022年4最低生計費と最低賃金について

2021年 大阪労連「自治体職員調査」

- 2021年 大阪労連「自治体職員調査」の概要

- 2021年自治体で働く職員の労働条件(フルタイム会計年度任用職員)

- 2021年自治体で働く職員の労働条件(パートタイム会計年度任用職員)

- 最低賃金について